![]()

台灣的國家認同問題

吳由美

明新科技大學通識教育部副教授

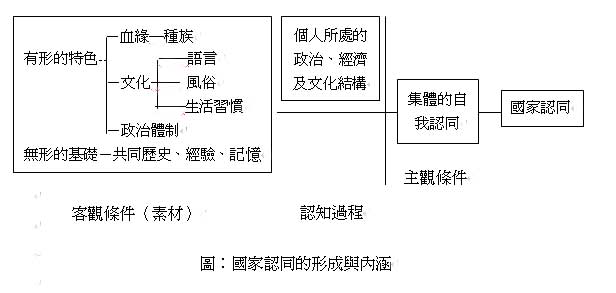

「國家認同」 , 西文通譯為national identity,董思齊歸納中西學者的看法,以圖示來說明國家認同的內涵,堪稱簡單明瞭,也就是說,「國家認同」牽涉到一個政治共同體成員自我命名及自我瞭解的過程,它嘗試想回答個體「我歸屬於哪個國家?」、「我贊同於什麼樣的國家?」的問題。

從上圖可知,國家認同應包含客觀的條件與主觀的認知兩大部分,這樣的

然而,過去台灣民族主義的發展,一方面由於歷史的斷裂、長期受殖民經驗的影響,復以族群多元的事實,使得在台灣要凝聚出一具有文化意義的共同體意識相對困難;於是在90年代,有不少學者提出以憲政主義為認同核心,以避免過份強調民族主義所帶來的種族中心主義、族群對立、與血緣決定論等問題。如江宜樺、林佳龍等可為代表。

江宜樺主張用state identity 代替national identity來說明台灣的國家認同問題,但吾人認為這樣反而會造成概念上的混淆,因為「認同」本身即包括個人主觀理解的過程,江試圖用state identity來解釋台灣的國家認同問題,而將national identity中的文化成分釐出,以避免在台灣討論這個問題時的情緒干擾;然而「認同」既包含主觀的心理層次,就無法脫離感性的文化成分,就像「回家」與「回屋」是完全不同的意涵一樣,因此西文中亦少有以state identity來探討國家認同的用法。

而林佳龍則呼籲學者以公民民族主義、自由民族主義或土地民族主義來描述台灣的新興國民意識,由於深知族群政治的負面意涵,林佳龍援引林玆(Juan Linz)的觀點指出:

對存有認同衝突的社會來說,如果民主要能鞏固,那麼人們所應努力建立的不是「民族──國家」(nation-state)(或稱族國),而是「國家──民族」(state-nation)(或稱國族),因為後者是以共同生活的政治社群作為國家認同的對象,並且容忍甚至欣賞相異或多重的民族想像。

至此,台灣國家認同的論述似乎已走向合流,不論江宜樺的自由主義式憲政認同或林佳龍的公民民族主義,都強調自由價值與民主憲政的重要,在他們的論述中,似乎發展到最後,「民族精神」與「文化內涵」都成為一種只需精神上尊重、卻不必付諸實踐或努力的目標;然而,「文化」或「價值」是否真的能存而不論呢?

我的看法是,雖然國家認同的型塑,除了基於血緣一致的民族情感之外,對自由民主體制的堅持未嘗不能成為凝聚共同體的共同基礎;然而,同樣信奉自由民主價值的國家為何不謀求統一?難道法國式的民主與美國式的民主、或英國式的民主有所不同嗎?或許,我們必須承認答案是肯定的,雖然同樣承認某些基本的政治價值,如自由、平等、民主與和平等,但每個國家也都還關心如何型塑具有自己國格與文化特色的共同體。

過去台灣的國家認同係以三民主義為核心所建構出來的意識型態為基礎,這套意識型態曾經成功地整合了大部分的社會意見,解嚴以後,這套意識型態卻遭受到嚴苛的批判,且面臨了「典範轉移」的困境。如何為台灣的未來找出新的「台灣魂」,應是生活在這塊土地上所有人的共同使命。我認為,國家仍應嘗試揭櫫主流價值,只要國家在傳遞主流價值時,不獨斷價值的詮釋權即可。而Williams所說的,在談論共同文化時,我們不應該談論一些一致、統一的東西,或是一些大家都應該遵從的東西,「正確來說,我們應該要求的是在意義與價值的創造過程中,自由的、有貢獻的、共同的參與過程。」只要依此步驟,我們相信,台灣仍能在多元與差異中,找到大家都能安身立命的共同認同。

在具體作法上,建議如下:

一、就國家整體的立場,台灣必須努力尋求一能有效凝聚共同體成員的政治與文化價值,而這種文化與價值,除了公正與平等的制度安排之外,更應該讓台灣各族群自己去說,因此,我們則必須思考讓共同政治或文化價值在地方層次上深化的作法。吾人建議,秦力克所提供的「使用方言的政治」可以做為文建會在規劃「社區總體營造」的軟體工程,而在國家層次上,語言平等法的立法更屬必要。語言的存在,除了代表族群文化生命的延續之外,最單純的意義是,說母語使一般民眾可以自在地做政治討論,就秦力克的看法,以語言為基礎的「民族」單位是最基本的──也就是他們是評價其他層次的政府形式合法性的最重要因素。因此,秦力克說:「民主政治就是一種使用方言的政治。」

二、一個現代民主國家的勃興與穩定,絕不僅依賴其自身基本結構與政治體制的合理性而已,它更需仰賴所有公民的素質與態度,因此,即使再怎麼多元包容,國家仍會期望公民對 「正義」有相當程度的理解、敏感、與尊重。在台灣,這個正義的理解還需包含對歷史的重建過程;歷史上,國家的建構常須經過暴力的過程,台灣的未來應不至於如此悲觀,然而,台灣的過去的確是滿頁滄桑只有對歷史真正的尊重與反省,台灣才有重建新社會的可能。因為社會必然存在著需要透過政治行動才能糾正的不公正現象,而公民也必須意識到他們有義務反對那種不公正現象;當不公平的現象發生、或民主制度有瀕臨崩潰危機時,一個人若只是寄希望於他人會插手,而採取無動於衷的態度,那麼他就是一個搭便車者(free rider)。這樣的公民也許仍然是一個「好人」,但他卻不是民主社會所需要的「好公民」。

三、國族的建立,對台灣來說,殊為重要。就人類情感上而言,「單一民族國家」(mono-national state)似乎是一較理想的狀態,但就事實觀之,複合民族國家(multi-national state)反而是國際社會上的多數;台灣的未來不能、也不需要建立在單一民族國家的基礎上,那麼突破了「民族國家」的界限之後,我們應該以什麼做為國家構建的基礎呢?不少學者提出「公民國家」的建議的確值得參考,畢竟網路世界中資訊的流通已相當程度地瓦解了國與國之間的文化、社會、與土地距離,想要凝聚一常保穩定的民族情感漸有困難,Gary所提的具暫定協議性質的主權思維恐也將成為不得不然的選擇。而多元文化主義的社會思維與教育更是當務之急。